再生可能エネルギー事業に関連する産業・仕事には様々なものがありますが、遊佐町において可能性の高いものとしては下記のようなものが想定されます。

①地域新電力(小売電気事業)の立ち上げ

地域新電力とは、電力自由化の中で数を増やしてきた小売電気事業者のうち、自治体や地域の企業、町民団体などを中心として設立された事業者です。

現状では遊佐町内に地域新電力は存在しません。役場庁舎など一部の施設では、生活クラブエナジーを通じて再生可能エネルギー電気の供給を受けていますが、町内で発電された再生可能エネルギーの電気のほとんどは、一般送配電事業者を通じて町外の小売電気事業者が買い上げています。再生可能エネルギーの電気を発電しても、町民・事業者がこれを利用することができない状況になっています。町内の温室効果ガス削減のためには、再生可能エネルギーで発電した電力を地域内で消費できる仕組みが必要です。町内で小売電気事業者が誕生すれば、遊佐町産の再生可能エネルギー電気を地元で使う、再生可能エネルギーの地産地消が実現できます。

地域新電力の立ち上げには、エネルギー事業に関する知見と経験を有する事業者に加え、金融機関の関与も必要です。町は、こうした関係事業者間の調整を支援するとともに、地域新電力が設立され事業が開始された後は、町民・事業者が積極的に契約することを促します。

さらに、この地域新電力を中心として、再生可能エネルギー事業の利益が町内に直接的に還元される仕組みについても検討します。

②太陽光発電コンソーシアムの立ち上げ

家庭や事業所での太陽光発電システム導入を拡大するには、設置件数をまとめてコストダウンを図ったり、設置やメンテナンスの相談をワンストップで受け付けられる窓口を設置したりすることで、導入のハードルを下げることが有効です。

太陽光発電設備の設置やメンテナンスを実施できる事業者、金融機関などを含むコンソーシアムを立ち上げることで、町全体で太陽光発電システムの導入を後押しする体制を作ることを検討します。

再エネ事業の収益を地域に還元する仕組みの例

エネルギーの需要が大きい都市部では、再生可能エネルギー資源が少ない傾向にあります。そのため、再生可能エネルギー資源が豊富にある地方に発電所が作られ、電気も発電事業の収益も、都市部に流れてしまうことが問題視されています。こうした構造を変えるため、様々な試みがあります。

庄内自然エネルギー発電基金(遊佐町・酒田市)

遊佐町に発電所を有する生活クラブエナジー㈱が、遊佐町・酒田市とともに造成した基金です。庄内・遊佐太陽光発電所で発電した電気を売電した収益の一部を基金に積み立てます。遊佐町内・酒田市内で地域活性化の活動を実施する団体等に対して、活動費を助成することなどに活用されます。

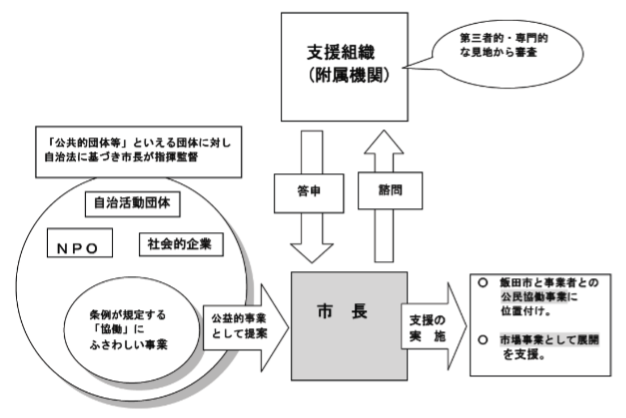

地域環境権条例(長野県飯田市)

再生可能エネルギー資源の活用を「地域の権利」とみなす市独自の条例を制定しました。再生可能エネルギー事業を提案・実施するのは、自治会や地縁団体などの地域住民で、売電収益が地域の課題解決に活用される計画が認定されると、専門家のアドバイスを受けたり、投融資や貸付の優遇措置を受けることができます。放置竹林の管理・活用や伝統芸能の活性化、インバウンド対応など、地域ごとに異なる課題を解決するための、住民の主体的な活動に用いられています。

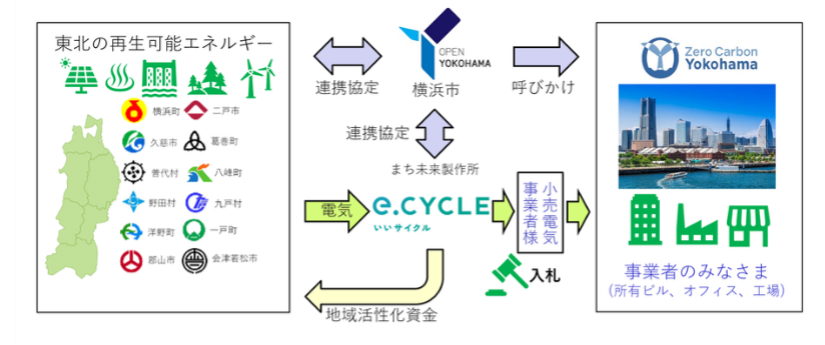

e.CYCLE(東北‐横浜市ほか)

画像出典:飯田市、横浜市

㈱まち未来製作所が提供する、再生可能エネルギー電力の卸売りの仕組みです。地域の再生可能エネルギー発電所が生み出した電気をまち未来製作所が買い取り、地元の地域新電力など小売電力事業者に販売します。小売電力事業者が支払う手数料の75%を、地域活性化資金として発電所の地元に還元します。発電した電気をまずは地元で消費し、余剰分を大消費地の需要家に販売することで、都市部のエネルギーコストの一部を地方に還流させることもできます。

③洋上風力発電事業に伴う産業育成

令和5(2023)年10月、遊佐町沖は再エネ海域利用法における、「促進区域」として指定されました。今後、発電事業者の選定など、事業化に向けた具体的な動きが進んでいくことになります。 洋上風力発電は、国全体の再生可能エネルギー供給量を拡大するための重要な国策として進められているもので、遊佐町では平成30年以降、山形県も含めた議論・検討を重ねてきました。令和5(2023)年3月に法定協議会として取りまとめた意見では、地域や漁業に関する振興策・共生策として、次のような事項を選定事業者に求めています。

地域の振興策として想定される事項

- 洋上風力発電に関する地元企業への積極的な情報提供を通じた、地域における新産業(水素関連を含む)の育成、関連する雇用確保に向けた取組(洋上風車メーカー等と地元企業の関係を構築し、参入可能な産業分野の検討 等)

- 本事業で発電される電気を県内企業や地域町民が活用するための検討や、災害時における地元への電力供給の検討等、電力の地産地消に資する取組

(発電した電力を活用する仕組みを構築し、環境的な付加価値が高い地域産業の創出 等) - 地元自治体や教育機関、試験研究機関等との連携による研究開発に向けた取組のほか、地元教育機関への講師派遣等による環境教育、人材育成の取組

(各世代への環境教育を推進し、技術者やメンテナンス人材の育成に向けた教育機関との連携 等) - 洋上風力発電施設を活用した観光ツアー造成への協力や教育旅行誘致への協力等、洋上風力発電事業を契機とした観光振興の取組

(洋上風力発電施設の新たな観光資源化、鳥海山をはじめとした豊かな自然を活かした観光振興 等) - 地元港湾・漁港の積極的な活用を通じた港湾地域・漁村地域の活性化への取組

(酒田港の活用や吹浦漁港のメンテナンスへの活用等による漁村振興 等) - 地域町民の安全・安心な暮らしの実現、自然環境の保全、海洋環境への配慮に関する取組

(地域町民の健康や生活環境を向上する取組、クロマツ林等の地域の森林環境や湧水環境の保全 等)

海面漁業の振興策として想定される事項

- 遊佐沖漁場の活性化に向けた取組

(海域の生物生産力向上のための取組、イワガキ増殖や水産加工設備の整備、組合施設の機能強化 等) - 風車構造物を活用した漁業振興の取組

(風車構造物に蝟集する魚類の活用 等) - 地元自治体や教育機関、試験研究機関等との連携による、水産資源増殖やスマート漁業技術等の研究開発に向けた取組【地域振興策と連携】

(モズクやナマコなど新たな資源の増殖試験 等)

内水面漁業の振興策として想定される事項

- 発電事業者の参画を通じた地元漁業・生産活動への理解醸成の取組

(漁業体験などのイベントへの発電事業者の参画 等) - 魅力ある川づくりを通じた遊漁・観光振興等の活性化に向けた取組【地域振興策と連携】

(釣り人が集う資源豊富な魅力ある川づくりに向けた取組 等) - 「山形県さけ振興指針」の内容をより一層推進するための取組

(サケふ化技術の向上、施設の機能強化 等)