農地における炭素固定の手法として、バイオ炭の施用が挙げられます。バイオ炭とは「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱して作られる固形物」を指します。

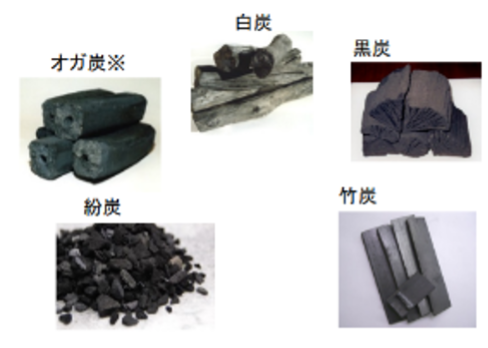

バイオ炭施用により固定した炭素量は、排出量取引をすることができ、固定した炭素量をクレジットとして販売することができます。排出量取引の対象となるバイオ炭の種類は、木竹由来の「白炭、黒炭、竹炭、粉炭、オガ炭」の5種と、これ以外を原料とするその他のバイオ炭として次のものが特定されています。

- 家畜ふん尿由来(鶏ふん炭など)

- 草本由来

- もみ殻・稲わら由来(もみ殻くん炭など)

- 木の実由来

- 製紙汚泥・下水汚泥由来

ここでは、稲作が盛んで資源量が多いと考えられる「もみ殻くん炭」について推計します。

バイオ炭の種類

出典:農林水産省「バイオ炭の農地施用を対象とした方法論について」

出典:農林水産省「バイオ炭の農地施用を対象とした方法論について」

推計方法

バイオ炭の施用による炭素貯留量は、次式にて求められます。

| A:プロジェクト実施後のCO2貯留量 - B:プロジェクト実施によるCO2排出量 | |

|---|---|

| A:プロジェクト実施後のCO2貯留量 | 土壌に投入されたバイオ炭の量(t)×炭素含有率×100年後の炭素残存率×44/12 |

| B:プロジェクト実施によるCO2排出量 | バイオ炭原料及びバイオ炭の運搬、バイオ炭製造に伴って排出されるCO2 |

このうちバイオ炭の種類ごとの炭素含有率及び100年後炭素残存率は、2019年改良IPCCガイドライン及びJクレジット方法論にて設定されています。

プロジェクト実施による排出量はプロジェクトごとに条件が大きく異なるため、現在のところ標準的な簡易推計の手法は存在しません。そこで次のようなプロジェクトを仮定して、バイオ炭施用による吸収量を推計しました。

もみ殻くん炭の施用による炭素貯留プロジェクト

- 町内の水稲栽培で生じるもみ殻を原料とするくん炭を製造し、土壌改良材として水田に施用する。

-

くん炭製造はJAのカントリーエレベーター、ライスセンター(町内3施設)にて行い、施設周辺の圃場に散布することで、原料・製品運搬にかかるCO2排出を抑制する。

- 水稲収穫量のうち半分が上記施設で扱われ、このうち70%が未利用であると仮定して、もみ殻賦存量(最大供給量)を推計する 。

もみ殻くん炭機設置例

出典:エスケイ工業株式会社(http://esukeikougyou.jp/seihin/momi/sumi.htm)

推計結果

上記の前提に従って推計した結果、3施設の合計で

- 供給可能量の半分のみを扱うケース(1基導入):215t-CO2

- 供給可能量の全量を扱うケース(2基導入):430t-CO2

が固定できることが分かりました。(詳細な計算過程は参考資料67ページ)

もみ殻くん炭を農地に施用することで、土壌改良効果やpH調整が期待できます。マルチングや消臭などの効果もあり、水田に施用する以外の活路も可能性があります。

もみ殻くん炭機の導入や施用のためのコストと、クレジット販売による収入のバランスなどを含め、実現可能性を詳細に検討していくこととします。