杉沢比山とは?

杉沢比山は、遊佐町杉沢地区に伝わる番楽です。番楽とは山伏によって舞われる神楽のことで、奉納される 熊野神社は、もとは「鳥海山二之王子熊野大権現」と呼ばれ、鳥海山を修験の地とする修験者が、修行のため入峰した際の二之宿とされていました。

杉沢比山の発生については、はっきりとした記録は残されていません。しかし、能楽大成以前の古い様相を残すことから、少なくとも鎌倉時代ころまでさかのぼると考え られています。鳥海修験の隆盛期に修験者によって舞われたものが、その衰退とともに、いつしか村人の手に受け継がれていったのでしょう。

「比山」は「ひやま」と読みますが、言葉の意味ははっきりと解明されてはいません。一例として、鳥海山を月山に対し「日山」と見立てた時代があり、その「日山(鳥海山)」に伝わる番楽という意味で、「日山(比山)番楽」と呼称したのではないかという説があります。しかし、真相は定かではありません。

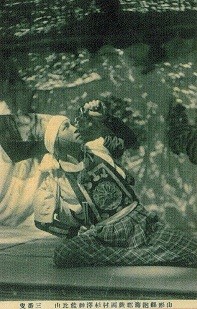

杉沢比山は、数ある番楽の中でもすっきりと洗練された美しい型や、水際立った鮮やかな舞振りが、芸術的価値の高いものと評価され、昭和53年に国の重要無形民俗文化財に指定されました。静かな山里の星空のもと、舞台上で演じられる比山は、時に勇壮、時に荘厳で、見ているものの心を打ちます。

上記写真をクリックすると、杉沢比山の映像を閲覧できます。

折口信夫と杉沢比山

杉沢比山が世に知られる契機となったのは、民俗学者折口信夫との出会いでした。

昭和5年、折口は初めての東北旅行で、8月15日に杉沢比山の「本舞」を見学し、大きな感動を受けたといいます。その後折口は直ちに芸能研究者の小寺融吉と本田安次に報せ、同月20日の「神送り」を、小寺・本田の両氏が見学しました。

このように著名な民俗学者・芸能研究者の目にとまった杉沢比山は、同年11月4日、東京の日本青年館において催行された明治神宮鎮座十年大祭において奉納公演を行います。この公演の実現には、折口らの推挙があったとされています。また、2日後の11月6日には、東京靖国神社能楽堂において、民俗藝術の會が主催した杉沢比山の単独公演(全曲実演)も行いました。

この上京公演以来、杉沢比山は全国にその名を知られるようになりました。

明治神宮鎮座十年祭奉納舞神能杉澤比山記念絵葉書「三番叟」

奉納日と曲目

毎年、8月6日「仕組(しくみ)」、8月15日「本舞(ほんまい)」、8月20日「神送り(かみおくり)」の三晩、杉沢熊野神社の境内で演じられます。お盆の時期と重なることから、昔からの信仰とつながりがあると考えられます。

曲目はもともと24曲ありましたが、現在はそのうち14曲を伝承しています。全曲を演じると約4時間ほどかかり、特定の日にしか奉納しない曲もあります。

一部の曲は小中学生や高校生が舞うなど、後継者育成にも力を入れています。

日時

- 8月6日(仕組み) 19時00分~21時30分

- 8月15日(本舞) 19時00分~22時30分

- 8月20日(神送り) 19時00分~21時30分

※15日のみ、18時30分よりお頭舞の奉納があります。

※終了時刻は目安です。若干前後する可能性がございますのでご了承ください。

曲目※演じる順番ではありませんのでご注意ください

かけ謡

- 番楽

- みかぐら

- 翁

- 三番叟

- 景政

- 蕨折り

- 曽我

- 鳥舞

- 景清

- 橋引

- 大江山

- しのぶ

- 高時

- 猩々

逆立ちして舞台を3周する猩々は、会場を大きく湧かせます

交通のご案内

会場

熊野神社境内

お車でお越しの場合

酒田みなとICより30分

語りべの館駐車場に止められます(駐車料は無料)。路上駐車はご遠慮ください。

電車でお越しの場合:JR遊佐駅より徒歩40分(タクシーのご利用をお勧めします)

問い合わせ先

- 遊佐町教育委員会教育課文化係

- TEL:0234-72-5892

- FAX:0234-72-3313

- E-MAIL:bunka@town.yuza.lg.jp