○遊佐町会計年度任用職員人事評価規程

令和3年11月5日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、会計年度任用職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の目的)

第2条 人事評価は、会計年度任用職員の業績、能力及び態度を評価することにより、任用その他の人事管理の基礎として活用するとともに会計年度任用職員の人材育成を図り、もつて公務能率の増進と人事管理の適正な運営に質することを目的とする。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、次に該当する者を除く全ての会計年度任用職員とする。

(1) 評価期間内において、3月以上継続して勤務した期間がない者

(2) 勤務時間が15時間30分未満の者

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる者

(評価者)

第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、職員の所属する課等の課長職にある者とする。

2 評価者は、被評価者の勤務場所が遠隔地またはその他の理由がある場合は補助評価者を置くことができる。

(評価期間)

第5条 評価期間は、被評価者の任用期間とする。

(評価の実施、面談)

第7条 評価者は、被評価者の担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容及び別表第1の評価基準表に基づき、被評価者の評価を行い、その人事評価表を総務課長に速やかに提出しなければならない。

2 評価者は、総務課長へ人事評価表を提出後、被評価者へ評価結果を記載した人事評価表を交付し、必要に応じてその内容について説明しなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第8条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び、人材育成のために活用及び勤勉手当に反映するものとする。

(令6訓令1・一部改正)

(勤勉手当への活用)

第9条 勤勉手当の成績率は、別表第2のとおりとする。

(令6訓令1・追加)

(相談等への対応)

第10条 被評価者の人事評価に対する相談は、総務課長が担当する。

2 総務課長は、被評価者からの相談に対し、速やかに評価者と協議を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

(令6訓令1・旧第9条繰下)

(人事評価表の取扱い)

第11条 人事評価表は、総務課において5年間保管するものとする。

(令6訓令1・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令6訓令1・旧第11条繰下)

附則

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月15日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

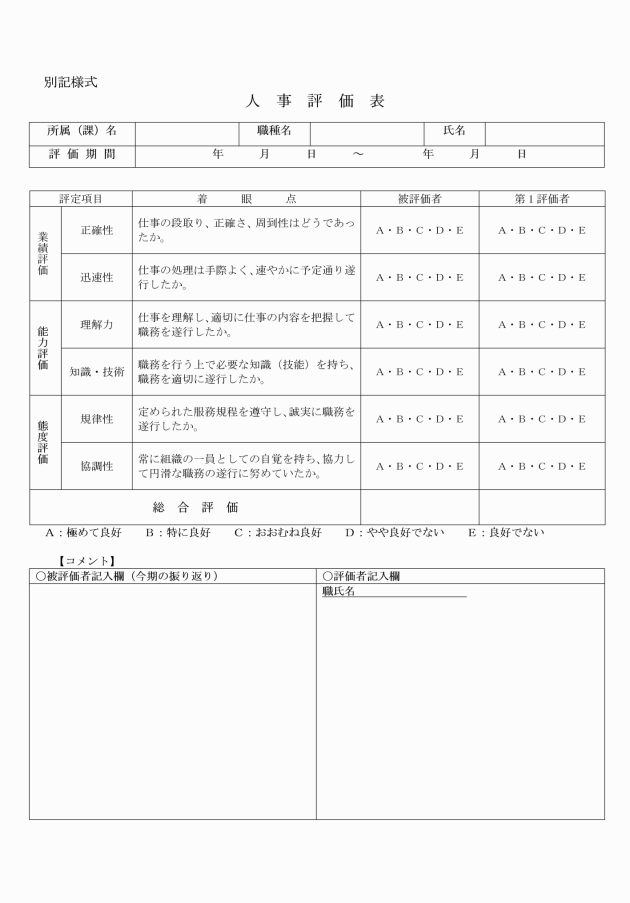

別表第1

(令6訓令1・一部改正)

評価要素 | 着眼点 | 評価基準 | |||||

A 極めて良好 | B 特に良好 | C おおむね良好 | D やや良好でない | E 良好でない | |||

業績評価 | 正確性 | 仕事の段取り、正確さ、周到性はどうであつたか。 | 仕事の段取り、正確さは極めて優秀であり特筆すべきものであつた。誤りは全くなかつた。 | 仕事は極めて正確に遂行し、誤りはなかつた。 | 仕事は正確で誤りはほとんどなかつた。 | 時々間違いがあり、ルーズなところも少しあつた。 | 失敗や間違いが多く、信頼できなかつた。 |

迅速性 | 仕事の処理は手際よく、速やかに予定どおり遂行したか。 | 仕事の処理の手際よさは特筆すべきものであつた。 | 仕事のピッチは早く、急を要する仕事も予定期間に間に合わせた。 | 標準的な早さで仕事を進めた。 | ややスローなところがあり、急を要する場合に間に合わなかつた。 | 仕事が遅く、いつも標準以下か仕事ができなかつた。 | |

能力評価 | 理解力 | 仕事を理解し、適切に仕事の内容を把握して職務遂行したか。 | 新しいこと、複雑なこともよく理解するなど特筆すべきものであつた。 | 仕事ののみ込みは良く、仕事の内容を誤りなく理解した。 | 標準的な理解力を持ち、判断も正確だつた。 | 理解力に乏しい場合があり、間違つた仕事をすることがあつた。 | 理解力に乏しく、与えられた職務を正確に遂行できなかつた。 |

知識・技術 | 職務を行う上で必要な知識・技術を持ち、職務を適切に遂行したか。 | 卓越した知識・技術を持ち、また研究心も盛んであつた。 | 知識・技術が豊富で、適切に職務を遂行した。 | 標準的な知識・技術を持ち職務を遂行した。 | 知識・技術の点で、今の職務については、やや劣つていた。 | 知識・技術が不足で職務を遂行することが困難であつた。 | |

態度評価 | 規律性 | 定められた服務規程を遵守し、誠実に職務を遂行したか。 | 命令や職場の規則を守り、状況に応じていつも規律ある行動をした。誠実さは特筆すべきものであつた。 | 命令や職場の規則を守り、規律ある行動をした。誠実に職務を遂行した。 | 命令や職場の規則を守り、職務を遂行した。 | 時々命令に違反し、職場の規則に従わないことがしばしばあつた。 | 命令や職場の規則に従わないことがよくあつた。 |

協調性 | 常に組織の一員としての自覚を持ち、協力して円滑な職務の遂行に努めていたか。 | 常に組織の一員としての自覚を持ち、協力して円滑な職務の遂行に努める姿勢は特筆すべきものであつた。 | 進んでみんなと協調したし、同僚からも一緒に仕事をするのを望まれた。 | 標準的な協調性を持ち、他人と摩擦を起こすことはなかつた。 | 協調性にやや欠けて、時々相手の感情を害することがあつた。 | 自分勝手で同僚から一緒に仕事をするのを嫌がられた。 | |

別表第2

(令6訓令1・追加)

評価区分 | 内容 | 勤勉手当の成績率 |

A | 極めて良好 | 基準成績率+10% |

B | 特に良好 | 基準成績率+5% |

C | 良好 | 基準成績率 |

D | やや良好でない | 基準成績率-5% |

E | 良好でない | 基準成績率-10% |

(令6訓令1・全改)