○遊佐町国民健康保険税規則

令和2年6月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町国民健康保険税条例(昭和50年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式等)

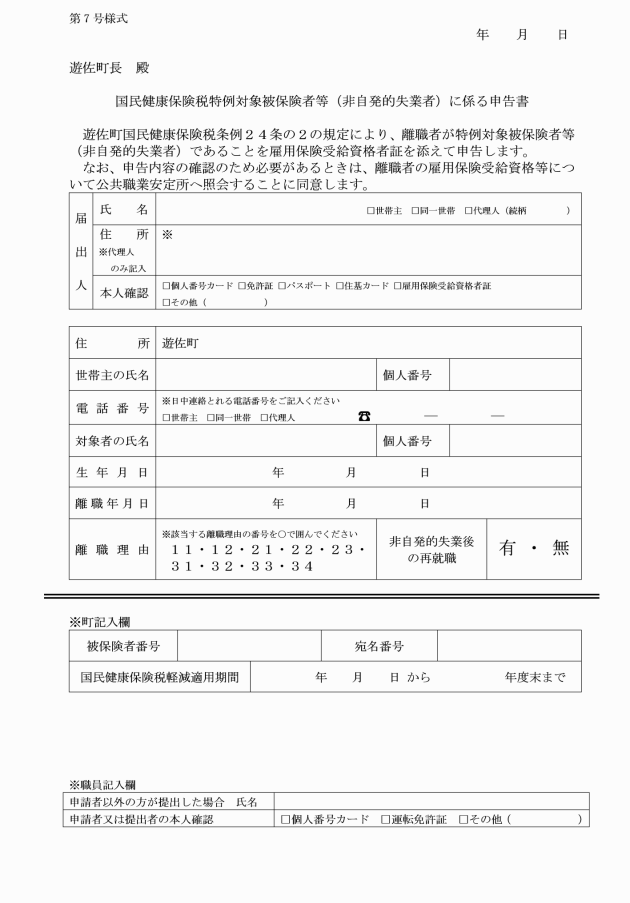

第2条 条例及びこの規則に基づく申請、申告、通知等は、文書によるものとする。

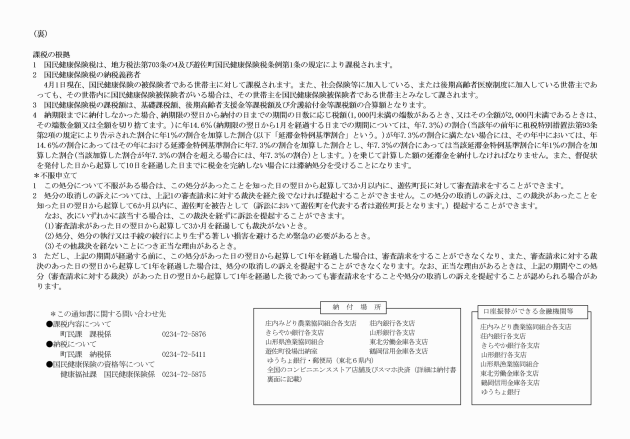

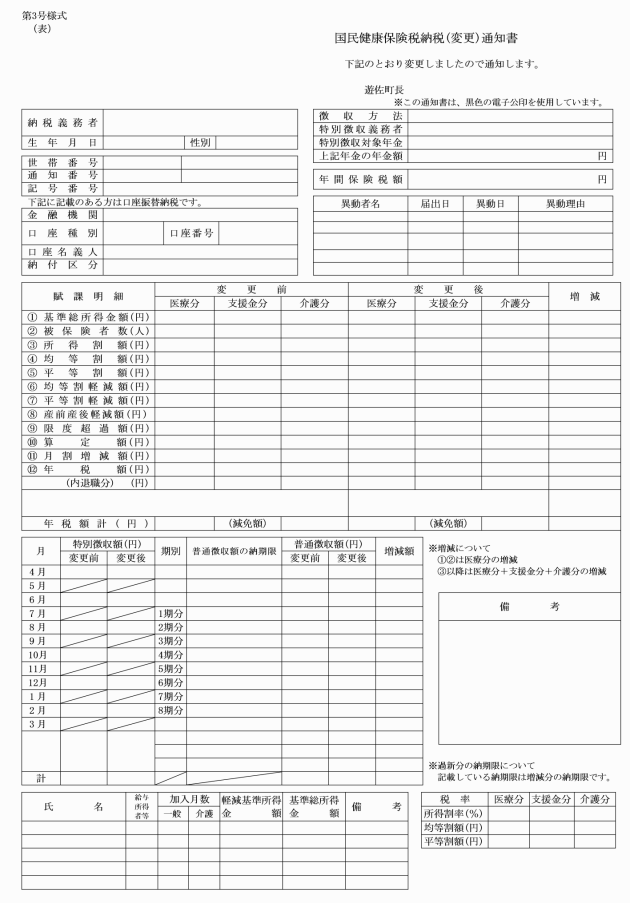

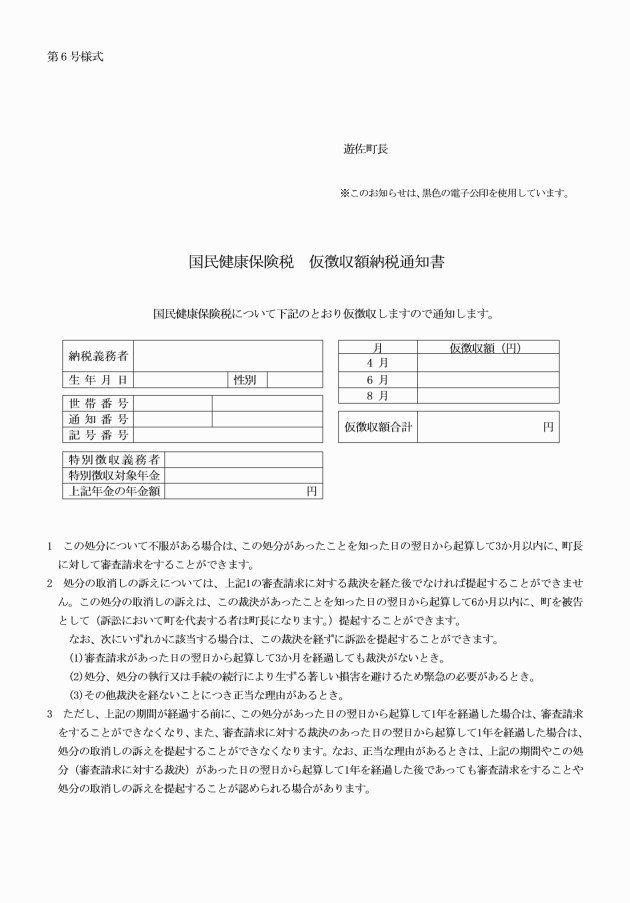

(税額の変更の通知)

第3条 条例第14条の規定により、納税義務者が納付すべき国民健康保険税の税額に変更があつたときは、当該納税義務者に通知するものとする。

2 前項の規定は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び遊佐町税条例(昭和50年条例第27号)の規定に基づく町民税の決定又は更正があつたことにより、国民健康保険税の課税標準額となるべき額に変更が生じたことに伴い、当該国民健康保険税の税額に変更があつたときにおいて準用する。

(令5規則30・一部改正)

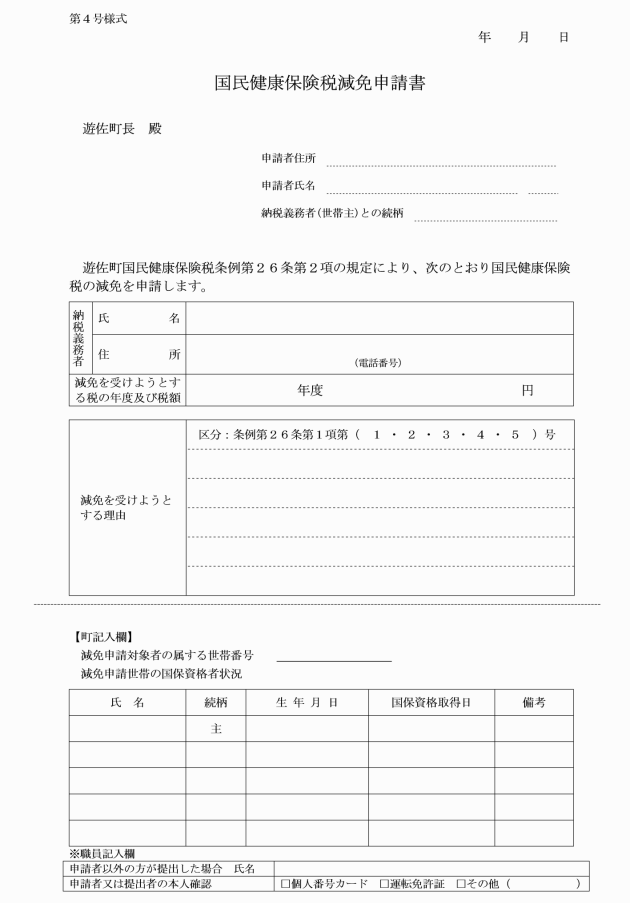

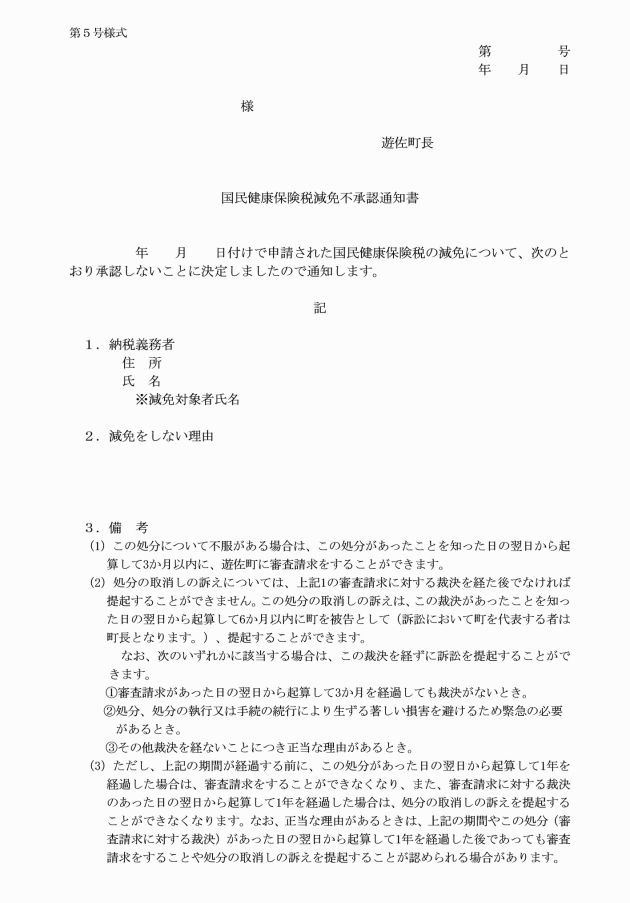

2 町長は、条例第26条第2項の規定による申請書の提出があつたときは、これを審査し、減免の承認又は不承認の決定を行い、当該申請者に通知するものとする。この場合において、承認した場合は納税通知書にその旨を記載の上通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(遊佐町国民健康保険における旧被扶養者に係る減免に関する規則の廃止)

2 遊佐町国民健康保険における旧被扶養者に係る減免に関する規則(平成22年規則第31号)は、廃止する。

附則(令和3年4月1日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

附則(令和4年4月1日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月11日規則第30号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月30日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年7月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

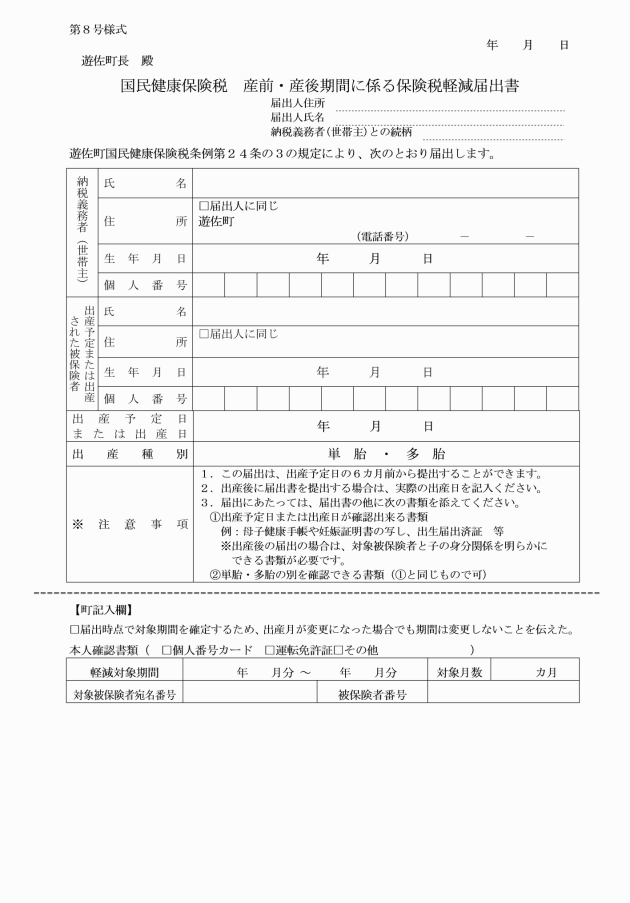

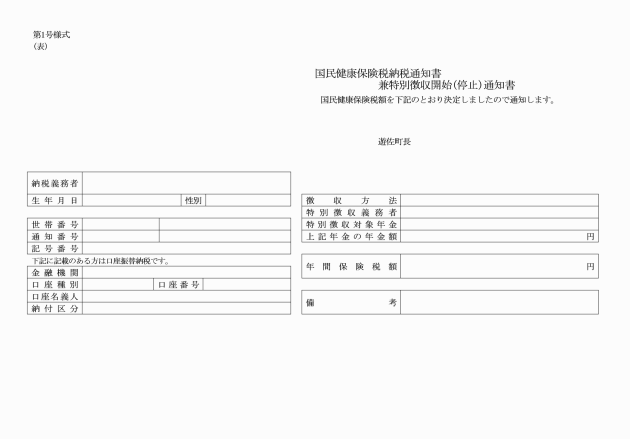

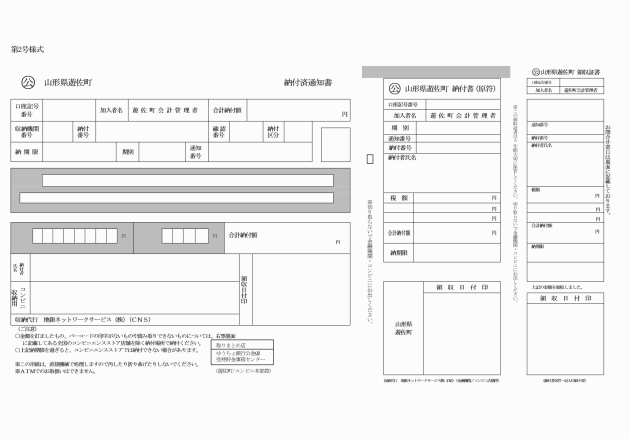

別表第1(第2条関係)

(令5規則30・一部改正)

別表第2(第4条関係)

(令5規則30・令7規則15・一部改正)

減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |

1 公私の扶助を受けている者 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |

2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、町長が必要と認める者 | 全部 | ||

2 当該年における所得が皆無の者又はこれに準ずる者 | 1 失業又は廃業等の事由によりその年の所得(失業保険給付金を含み、以下「その年の所得」という。)が皆無であるとみなされる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められる者 2 失業又はその他の事由によつてその年の所得が前年中の所得に比し、次の各号の1に該当すると認められる者で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められる者 | 所得割額、均等割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する当該年度の税額について適用する。 |

(1) 3分の1以下に減少する者 | 所得割額の10分の7から10分の10まで | ||

(2) 2分の1以下に減少する者 | 所得割額の10分の5から10分の7まで | ||

(3) 3分の2以下に減少する者 | 所得割額の10分の1から10分の5まで | ||

3 災害を受け資力を失つた者 | 1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人において当該税額の納付が著しく困難であると認められるとき。 | 全部 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあつては、翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。 |

2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となつた場合で、国民健康保険税の納付が著しく困難であると認められるとき。 3 前年中の合算所得金額が1,000万円以下の被保険者等(納税義務者又は納税義務者と同一世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)で、災害による当該被保険者等の所有する住宅及び家財の損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)が、次のいずれかに該当するとき。 | 10分の9 | ||

(1) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下のとき。 | 全部 | ||

(2) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円以下のとき。 | 2分の1 | ||

(3) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 4分の1 | ||

(4) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下のとき。 | 2分の1 | ||

(5) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下のとき。 | 4分の1 | ||

(6) 損害金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 8分の1 | ||

4 前年中の合算所得金額が1,000万円以下の被保険者等(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)で、災害による農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によつて支払われるべき共済金の額及び保険金の額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので次のいずれかに該当するとき。 | |||

(1) 合計所得金額が300万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の全部 | ||

(2) 合計所得金額が300万円を超え400万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の8 | ||

(3) 合計所得金額が400万円を超え550万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の6 | ||

(4) 合計所得金額が550万円を超え750万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の4 | ||

(5) 合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下のとき。 | 農業所得に係る所得割額の10分の2 | ||

4 後期高齢者医療制度の創設に伴い、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となる者(以下この項において「旧被扶養者」という。) | 旧被扶養者である被保険者は、次のいずれにも該当する者とする。 1 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 2 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者になつた者に限る。)の被扶養者であつた者 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。) (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 (3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 (4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 (5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。) | 1 旧被扶養者に係る所得割額の全部 2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合による。 (1) 条例第11条の規定の適用を受けない世帯(以下この欄において「減額賦課非該当世帯」という。)に属する旧被扶養者:10分の5 (2) 条例第11条第3号の規定の適用を受ける世帯(以下この欄において「減額賦課2割軽減該当世帯」という。)に属する旧被扶養者:軽減前の額の10分の3 3 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯別平等割額については、次の割合による(ただし、旧被扶養者が属する世帯が、条例第6条の2に規定する特定世帯である場合は除く。)。 (1) 減額賦課非該当世帯:10分の5 (2) 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の10分の3 (3) 条例第11条の規定の適用を受けない条例第6条の2に規定する特定継続世帯(以下「特定継続世帯」という。):軽減前の額の10分の2.5 (4) 条例第11条の規定の適用を受ける特定継続世帯:軽減前の額の10分の1 | 所得割額を減免する場合にあつては申請のあつた日以後の納期未到来分の税額について、それ以外の場合にあつては申請のあつた日から資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り適用する。 |

5 その他特別の理由がある者 | 町長が必要と認めるもの | 町長が必要と認める割合 |

(令6規則16・全改)

(令5規則21・全改)

(令6規則16・全改)

(令3規則17・全改)

(令6規則16・全改)

(令6規則16・全改)